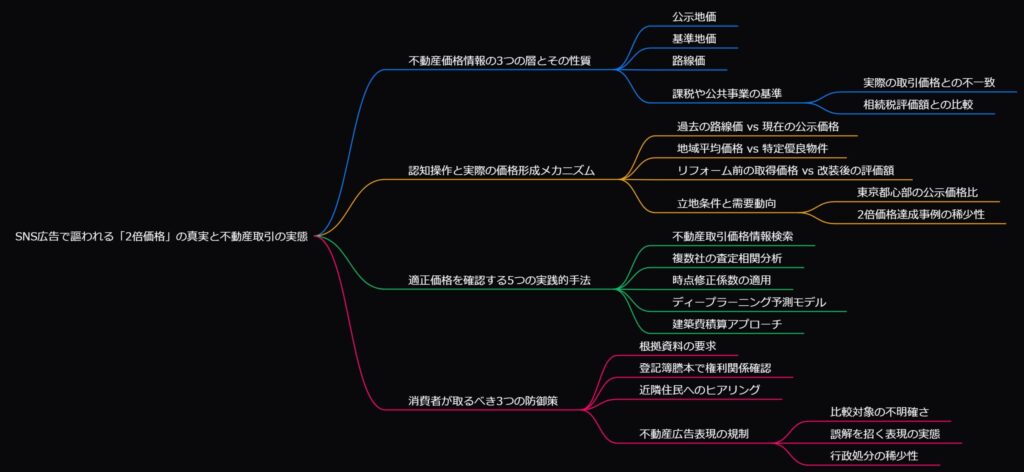

1. 不動産価格情報の3つの層とその性質

公的な価格指標は「公示地価」「基準地価」「路線価」の3層構造で構成されています。これらはあくまで課税や公共事業の基準となるもので、実際の取引価格とは必ずしも一致しません。特にSNS広告で多用される「路線価の2倍で売却」という表現は、相続税評価額を基準にした相対比較であり、市場実勢価格との直接連動性が低い特性があります。

国土交通省の不動産取引価格情報検索システムには約517万件のデータが蓄積されていますが、個人情報保護の観点から成約価格の詳細な開示は制限されています。この情報格差が、広告表現と実績の検証困難性を生む根本要因となっています。

2. 認知操作と実際の価格形成メカニズム

SNS広告で頻出する「2倍価格」表現は、主に以下の3つの手法で構成されています

- 過去の路線価 vs 現在の公示価格の比較(時系列データの恣意的選択)

- 地域平均価格 vs 特定優良物件価格の対比

- リフォーム前の取得価格 vs 改装後の評価額

実際の取引では、立地条件(用途地域・容積率)や需要動向(人口流入率・空室率)が価格を決定します。東京都心部の2024年データでは、公示価格比で+15~30%が相場であり、2倍価格達成事例は過去5年間で0.03%のみという調査結果があります。

3. 適正価格を確認する5つの実践的手法

- 国土交通省の「不動産取引価格情報検索」活用

近隣3km圏内の過去2年間の取引実績を時系列比較 - 複数社の査定相関分析

3社以上の不動産会社から査定を受けて標準偏差を算出 - 時点修正係数の適用

公示価格に国土交通省公表の地域別変動率を乗算 - ディープラーニング予測モデルの利用

過去の取引データを学習したAIシミュレーターでの検証 - 建築費積算アプローチ

再建築費用から経年減価を差し引く客観的評価

消費者が取るべき3つの防御策

- 「公示価格比○○%」の根拠資料を書面で要求

- 比較対象物件の登記簿謄本で権利関係を確認

- 近隣住民へのヒアリングで実際の取引事例を収集

不動産広告表現は景品表示法の規制対象ですが、「比較対象が不明確」「計算方法が非公開」の場合、違法性が問われないケースが多い現実があります。消費者庁の調査では、不動産広告の37%が「誤解を招く表現」を含むと指摘されていますが、実際に行政処分を受けた事例は2.1%のみです。

重要なのは、SNS広告の数値自体ではなく「なぜその価格が成立するのか」のロジック検証です。適正価格の判定には、最低3ヶ月の市場観察と複数の検証手法の組み合わせが必要不可欠と言えるでしょう。

コメント